ハンターの解体新書「エゾシカ衛生処理マニュアル」が改訂されました!

公開日:

:

狩猟よもやま話

ツイッターの方では先ほどツイートしましたが・・・平成18年に発表され、充実した内容から好評を博した、北海道環境生活部環境局エゾシカ対策課の「エゾシカ衛生処理マニュアル」が約10年ぶりに改訂されました!

エゾシカ衛生処理マニュアル改訂版(北海道環境局エゾシカ対策課)

改訂前もすばらしい出来映えで有名だったエゾシカ衛生処理マニュアルが、約10年の月日を経てさらにパワーアップ! 大幅な改良・追記がなされ、前バージョンをお持ちの方にもまた改めて目を通していただきたい完成度です。

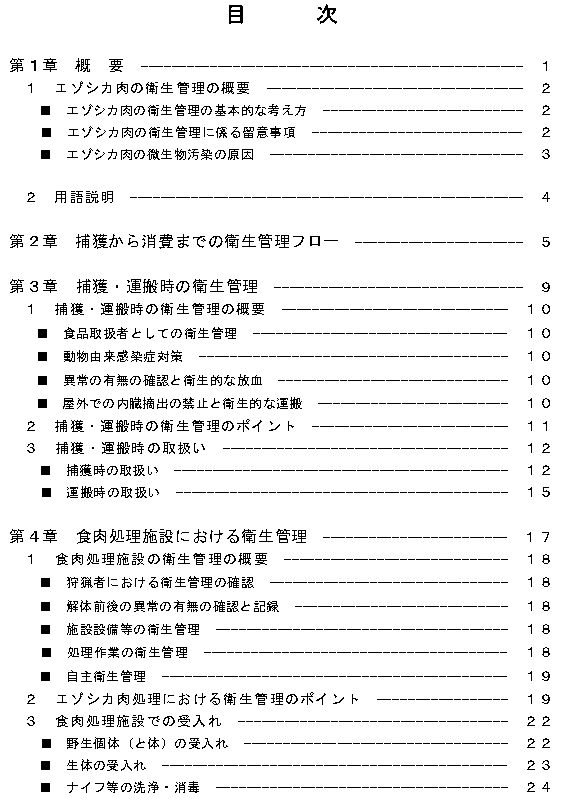

内容盛りだくさんですべてを掲載することはできませんが、目次&ほんの一部をば。

ううむ。目次だけ見た時点でぷんぷん伝わってくる「できる子」感! (; ・`д・´)…ゴクリ

内容はさらに盛りだくさんなんで、「捕獲から消費までの衛生管理フロー」のさわり1ページだけを掲載。

こういった各種の項目とそれに対応する詳細なマニュアルが、73ページ+別紙で記載されています。

そりゃまぁ、僕みたいなハンターのなかでもいい加減な部類に入るであろう人間と、こうしてきっちり仕事してる役所の人を同列に並べる時点でまちがってますが・・・それにしてもよくできてるなぁ。体が小さくて鹿なんかよりよっぽど処理しやすいカモとかキジとかでさえここまでやってねえっすよ俺ったら。(´・ω・`)

そして、今回の改訂版の目玉(と、僕が勝手に思っている)が(4)(5)の「カラーアトラス(別紙)」!

ここでは内臓の状態に焦点を当て、病変の有無、事例をカラー画像で紹介。どういったケースにはどう対処するべきか、該当の臓器のみ廃棄でいいのか、それとも全廃棄か。というのがしっかり掲載されています。

しかも「エゾシカ衛生処理マニュアル」なのに、親切にもイノシシ(=ブタ)の内臓病変まで紹介してくれています!

これは肝膿瘍という病変が見られるシカの肝臓だそうです。これがある場合は枝肉、内臓ともに全廃棄せよ。などなど、他にも数々の事例が紹介されていて、本当に参考になります!

こういった出来のいいマニュアルは、僕のような経験の浅いハンターはもちろん、長年ハンターをやってはいるもののずっと我流で通してきたベテランの方が見ても面白いんじゃないかと思います。

狩猟やジビエが耳目を集めるようになってきていますが、それは言い換えれば、今までなら限られた範囲内でおさまっていた悪評なんかが、ハンターではない一般の方にも届きやすくなっているということ。

ジビエ由来の食中毒や感染症の対策にはこういったマニュアルで衛生的な処理法を身につけて、盛り上がりつつある機運に水を差さないようにしたいものです。好事魔多し! (`・ω・´)

関連記事

-

-

カラスと農家と猟師と知性。あなたはカラスを撃つ?撃たない?

唐突ですが、僕は普段クジラ肉を食べない人間です。 なんか昔からあまり好きじゃないんです

-

-

次の猟期が待ちきれない人に送る、ちょっと早く解禁を迎える方法

もう言ってる間にお盆ですね。お盆といえばうちの支部では狩猟者登録申請の時期です! なんだかん

-

-

現役ハンターが抱いた狩猟ドラマ「狩猟雪姫」への感想(ラスト以外のネタバレあり)

番組オフィシャルサイトより[/caption] 1回目の放映から1週間ちょっと経ちました。一

-

-

豚コレラを見つけたら?ハンターがとるべき防疫行動を福井県のマニュアルでみる

豚コレラの猛威が止まりません。近畿圏のシシ撃ちハンターとしては気が気ではない今日この頃。もう

-

-

2014年猟期用ボディ、完成!

あと3日。もうこのあたりになってくると、散歩の時間が近づいてきた犬みたいにソワソワしている今

-

-

ではどういう人なら狩猟はやめておいた方がいいのか、考えてみた

狩猟ブーム? の影響で、このところまたいろいろとブログ宛てメールや自分の周囲なんかでぼちぼち

-

-

悩める鳥猟ハンターに朗報!カルガモの雌雄の見分け方

このところ移住計画に頭がいっぱいで何かと他のことが手につかないspinickerです。不動産

-

-

明日はいよいよ狩猟解禁!初日に特に気をつけるべきこととは?

さて、いよいよ明日から全国的に狩猟解禁ですね! イノシシやシカが対象ならすでに解禁とい

-

-

狩猟にもOK?山中の歩行を支援する”林業用アシストスーツ”実用化へ

狩猟のなかでも、銃猟といえば空気銃猟と装薬銃猟に分けることができます。どっちが上だとか下だと

Comment

これは良い資料ですね!でもこういう病変を見てしまうと、自分で獲って食べようという気が失せてしまいますね。これらの病変を見分けられる自信が全くありません!

やはり熟練者による指導受けは大事ですね!

とてもいい資料です。改訂前から知る人ぞ知る良書?でした。^ ^

疥癬とかならともかく、内臓の病気となるとぱっと見ではわからないですよね普通。何頭も何頭も獲って場数をこなしていけば「あれっ、いつもとちがう???」と気づけそうですね。猟歴数十年の大ベテラン!とかになると外見からわかるようになったりするのかな。。。